Почему современное искусство кажется нам уродливым?

Если при виде современного искусства вы хоть раз ловили себя на мысли: «Что за..?», «Так и мой пятилетний сын может!» или «Почему это стоит миллионы?!» — добро пожаловать в клуб, нас таких много.

Хорошая новость заключается в том, что если вам некрасиво — у вас отличный вкус. Но есть и другая сторона медали, возможно, у вас есть предубеждение, которое искажает восприятие. Современное искусство умеет бесить, сбивать с толку и (честно говоря) слегка оскорблять наше чувство прекрасного. Давайте разберёмся, почему оно кажется нам уродливым и что на самом деле прячется за этим чувством.

От икон до банана со скотчем

Когда мы были детьми, нас учили: картина должна быть красивой, скульптура гармоничной, а цвета — приятными. Наше представление о прекрасном выросло из этих убеждений. Мы ожидаем симметрии, техники, сюжета в конце концов. Но у искусства длинная история, и оно (о, ужас) не обязано нам нравиться.

Раньше всё было просто: есть Бог, король и канон. Миром управляли высшие силы, а искусство служило им. Художники писали иконы и алтарные образы, где каждая поза и каждый цвет несли определённый смысл и служили одной цели — воспевать божественное. Вспомните византийские иконы: золотой фон, строгие лики, неподвижный покой. Это был символ смирения и тишины, а искусство тогда означало «правильность».

On the left: Duccio di Buoninsegna, Maesta. On the right: Mosaic of Christ (center) with emperor Constantine IX (left) and Empress Zoe (right), 1042–1055, Hagia Sophia, Constantinople (Istanbul)

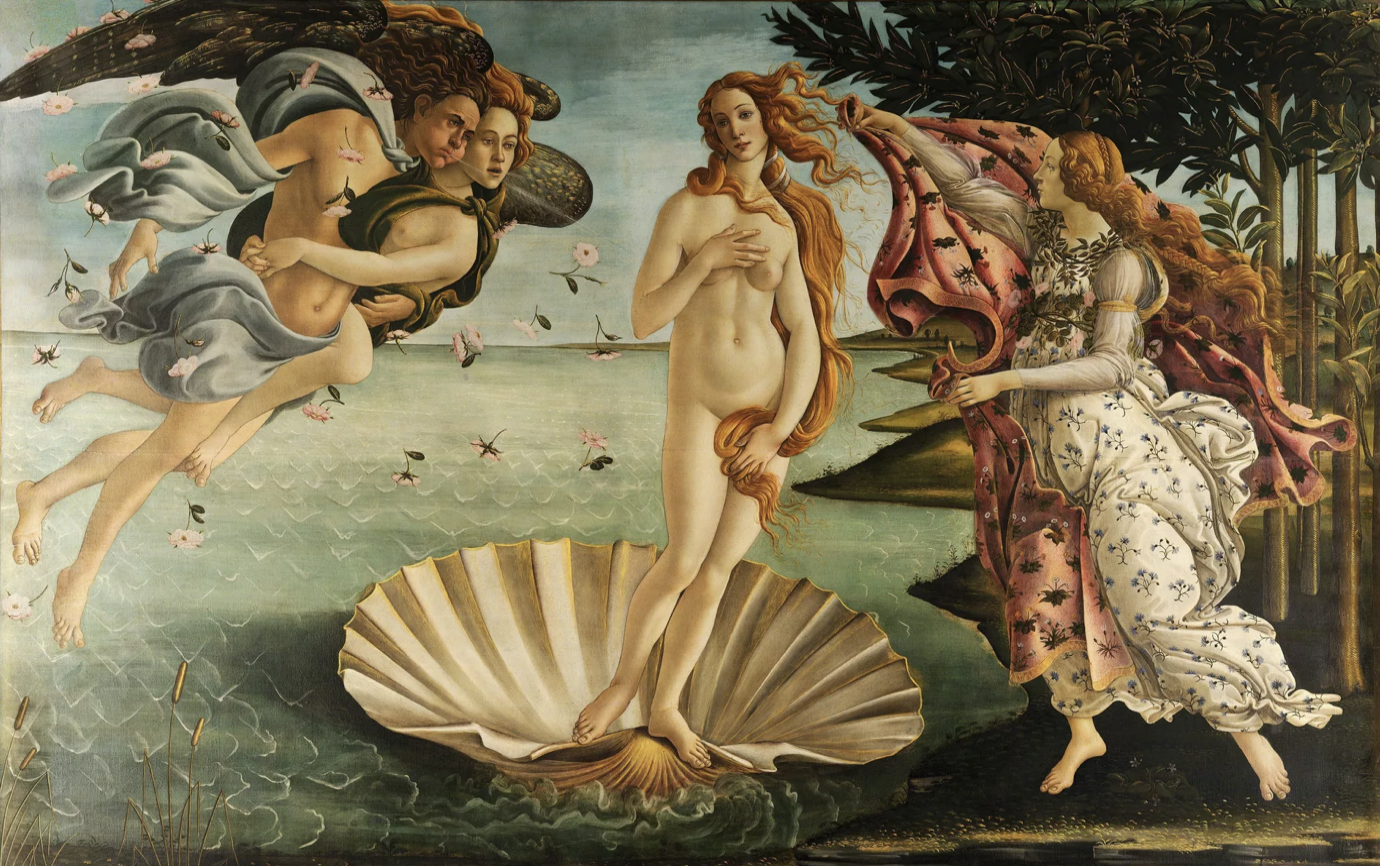

Потом пришёл Ренессанс и всё начало меняться. В центре внимания теперь не Бог, а сам человек. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Боттичелли искали божественное уже не на небесах, а в человеческом теле и разуме. В работах появились перспектива, свет, объём. Искусство стало говорить: «Мир прекрасен, потому что мы его видим таким». Это была эпоха того самого «красивого» искусства, которое мы до сих пор называем вечным.

On the left: Sandro Botticelli, The Birth of Venus, ca. 1486 Uffizi Gallery, Florence. On the right: Raffaello Sanzio (Raphael), The School of Athens (1511)

Со временем на место Бога и вовсе встал прогресс. Пришёл век формул, открытий и машин. Человек поверил, что может объяснить и построить всё, что угодно (ха-ха). Искусство снова переобулось, теперь оно должно было создавать новое, улучшать реальность, быть полезным. Так родился модерн. Кандинский экспериментировал с цветом и формами, Малевич вместо пейзажей предложил нам квадрат, а Ле Корбюзье проектировал дома из железобетона. Это было время, когда новое создавалось ради самого факта нового: из веры в прогресс, разум и будущее.

On the left: Kazimir Malevich, Sportsmen 1931, St Petersburg. On the right: Le Corbusier, Notre Dame du Haut, Ronchamp, France, 1954.

Начинаете уже подозревать неладное? Похоже, красота вообще никогда не была обязательной частью искусства, у него всегда были свои, куда более прагматичные задачи.

Так, незаметно мы приходим в точку, когда мир рухнул. Войны, массовая культура, телевидение, интернет. Необходимо было найти новое искусство, которое могло бы помочь прожить травму. Люди устали от навязанных правил «как надо». В воздухе витал запрос на свободу, возникла потребность иметь свою субъективную истину.

"И тут Остапа понесло..."

Так и родился постмодерн, эпоха, где можно носить Chanel и шлёпки за два евро и никому ничего не объяснять.

Искусство стало дерзким, свободным и немного циничным. Энди Уорхол печатал Мэрилин, Дэмьен Хёрст консервировал акул в формальдегиде, а Маурицио Каттелан вообще прилепил банан к стене скотчем. Мы начали воспринимать мир как текст, который можно читать, цитировать, комментировать или троллить. Искусство окончательно потеряло статус святости, став мемом и иронией.

On the left: Andy Warhol, Shot Sage Blue Marilyn, 1964 Image © Christie's. On the right: Maurizio Cattelan, The Last Judgment, Image © UCCA Center for Contemporary Art, Beijing

И вот мы в точке великого художественного беспредела, где всё можно и ничто не обязано быть «красивым». Но если всё можно — как вообще понять, что перед нами искусство, а не чёрт знает что за все деньги мира?

Как разобраться в современном искусстве?

Попробовать понять современное искусство это всё равно что гадать на картах таро. Каждый увидит в нём своё и именно в этом смысл. Почти всегда это про внутренний отклик и наш собственный опыт, который начинает шевелиться от чего-то странного, нового или раздражающего.

Сегодня в искусстве нет единого языка, нет правил. Поэтому всё чаще говорят не о направлениях, а о почерках конкретных авторов. Художник теперь не просто живописец или скульптор. Он работает со смыслами: болезненными, дерзкими, иногда неприятными. Все чаще произведение не предлагает ответ, оно задаёт вопрос.

Чтобы продавать картины на миллионы, художнику сегодня недостаточно просто владеть техникой. Нужно стать настолько самим собой, чтобы тебя невозможно было спутать ни с кем. Современный арт живёт за счёт узнаваемости и авторского почерка.

Maurizio Cattelan, La Nona Ora, 1999 Photo: My Matson/Moderna Museet © Maurizio Cattelan 2024

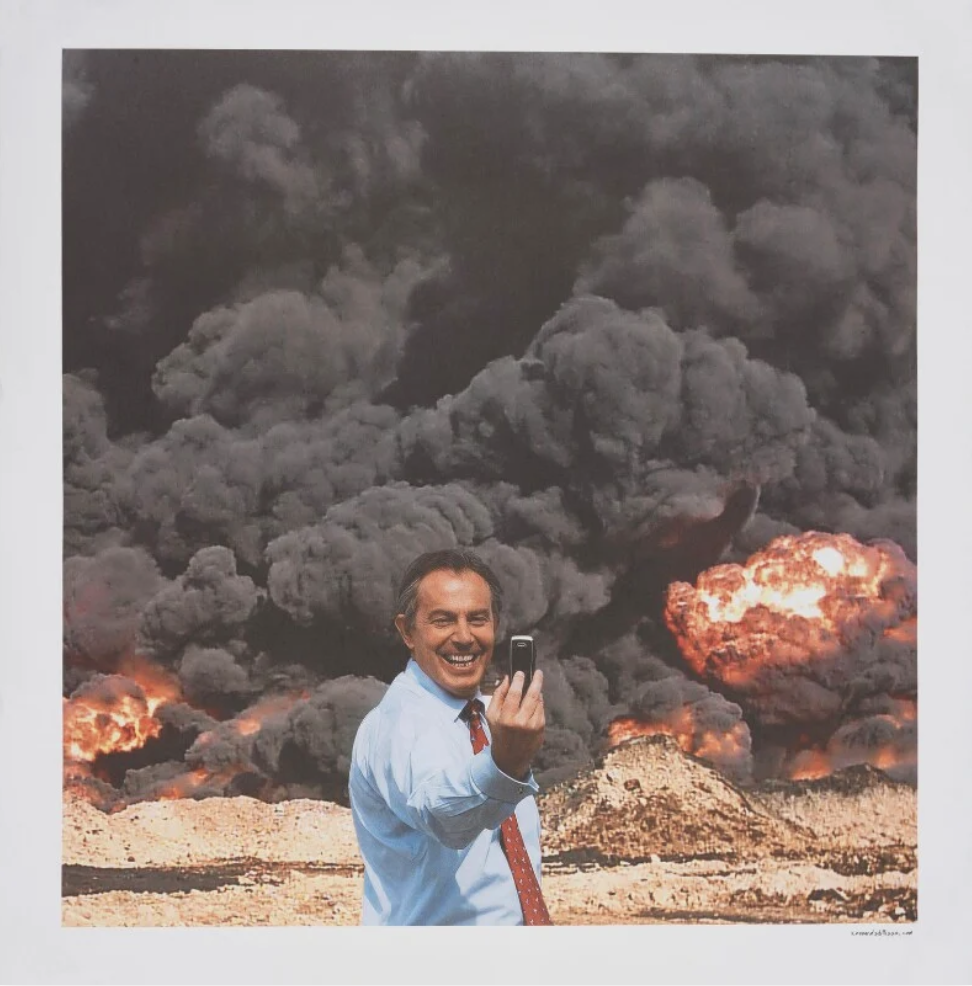

Помимо почерка важен контекст. Представьте: художник собирает обломки своего разрушенного дома, красит их в чёрный и выставляет в галерее. Без контекста это просто мусор. С контекстом — история о потере, доме и боли, которую невозможно выразить словами. Именно контекст делает из мусора смысл. Современное искусство живёт в тесной связи с тем, что происходит в мире. Художники работают с тревогой, одиночеством, переполненностью информацией и другими аспектами современного мира. Они выносят всё это наружу и показывают: вот, посмотрите, мы в этом живём.

Современные художники это наши современники (спасибо, Кэп!). Картины Рафаэля понятны, потому что историки уже объяснили их для нас. Но опыт, который мы переживаем сегодня, пугает. Мы не знаем, что произойдёт завтра: что нового отмочит Трамп, начнётся ли новая война, рухнет ли фондовый рынок или по всей стране отключится интернет. Этот многослойный, тревожный, чувственный опыт и есть то, что художники вкладывают в свои работы. И, может быть, поэтому современное искусство так сильно задевает нас, оно слишком про «сейчас» и театр абсурда, в котором мы находимся.

Форм бесконечное количество: инсталляции, перформансы, ленд-арт, видеоарт, цифровые работы, NFT и всё это современное искусство. И вот когда форм слишком много и ни одна из них не «по правилам», мозг теряет ориентиры:

“Подождите, где тут картина? Где скульптура? Что вообще происходит?”

Вот тут и рождается ощущение уродства. Хотя на самом деле это просто что-то новое, а мы еще не успели привыкнуть. Некоторые художники сознательно провоцируют, чтобы пробудить реакцию. Если снять предубеждения, дать себе немного времени и хотя бы минимальную базу, всё “странное” и “непонятное” начнёт складываться в смыслы. Современное искусство не объясняет мир, оно разворачивает его перед нами во всей противоречивости, шуме и красоте.

От унитаза до идеи: Марсель Дюшан и рождение «предметного» искусства

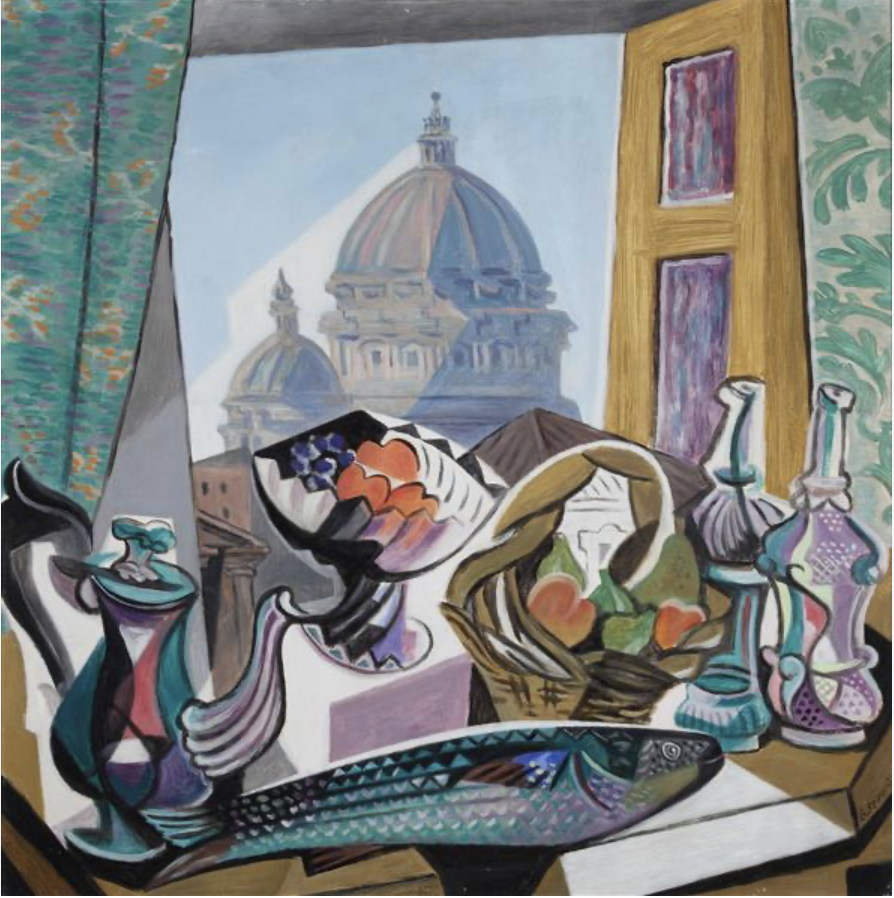

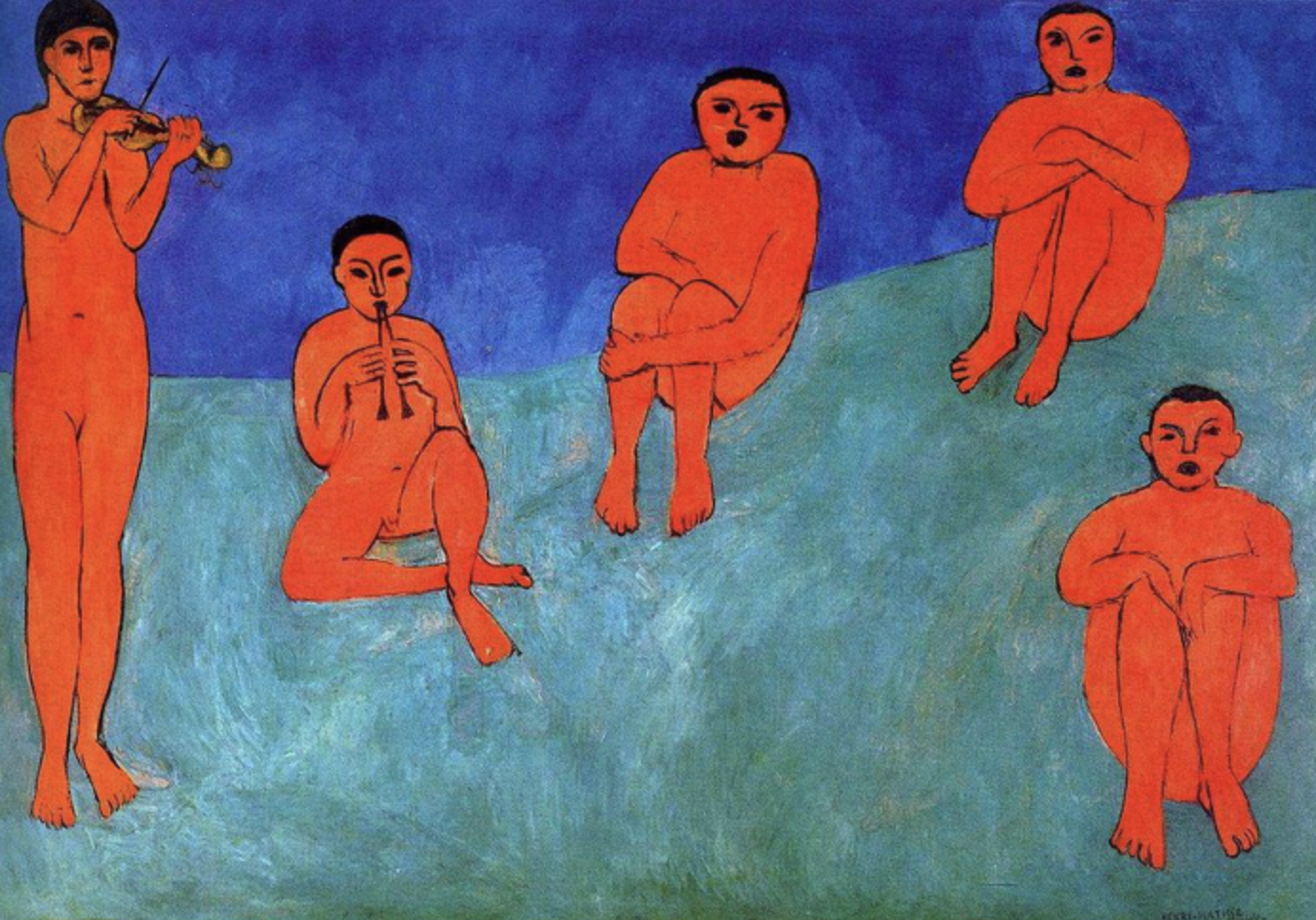

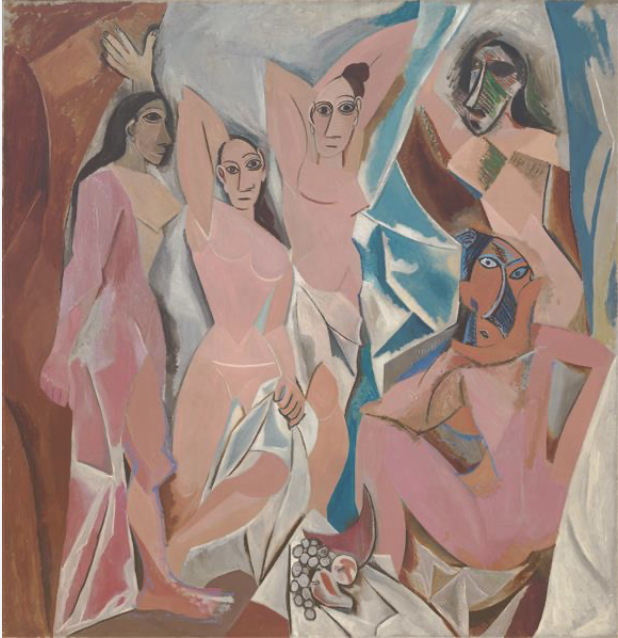

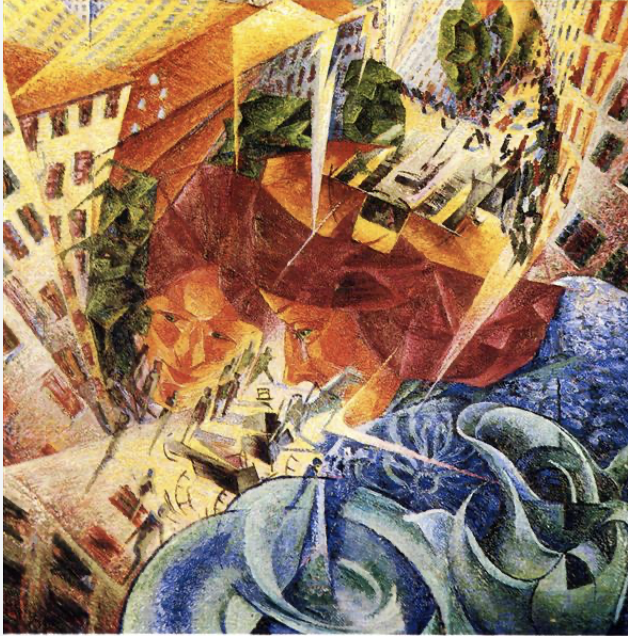

Крупнейшая французская премия в области современного искусства носит имя Марселя Дюшана. И не просто так. Марсель Дюшан не столько создал новое направление, сколько подорвал сам фундамент старого, знакомого нам еще с периода Возрождения. Пока художники начала ХХ века изощрялись в пределах холста и скульптуры — кубизм, футуризм, фовизм — Дюшан сделал шаг в сторону. В сторону, которую до сих пор многие ему не могут простить.

Upper left: Gino Severini, Still Life with the Dome of St. Peter's 1943. Upper right: Henri Matisse, La Musique 1910. Bottom left: Pablo Picasso, Las señoritas de Avignon 1907. Bottom right: Umberto Boccioni, Simultaneous Visions, 1912.

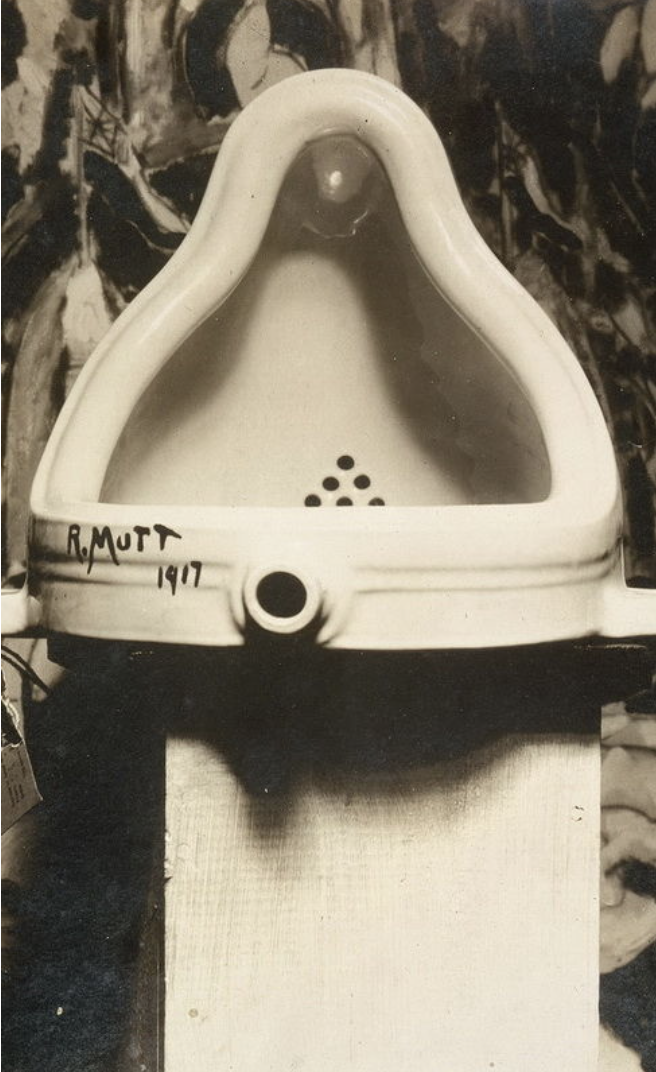

Вместо того чтобы изображать мир на холсте, он принёс сам мир в галерею. В 1917 году он покупает самый обычный писсуар, ставит его на пьедестал, подписывает R. Mutt и называет “Фонтан”. Звучит благороднее, чем “унитаз”, правда? Жюри в шоке, разгорается настоящий скандал, ведь участие уже оплачено, а писсуар наотрез отказываются выставлять. И тут начинается. Писсуар не показали, но люди всё равно обо всем узнали из газет. Возмущенный Дюшан пишет статью в газету и озвучивает в ней провокационные вопросы:

Почему этот предмет “не искусство”, а если его нарисовать, то уже да? Должен ли художник “создавать” или достаточно выбрать и назвать? Кто вообще решает, что искусство, а что нет? И по каким правилам? И почему мы считаем эти правила единственно верными?

Он поменял местами холст и объект. И сказал: попробуйте и не удивляйтесь, если однажды увидите эстетическую ценность в чайнике или холодильнике. Пока я писала эти строки, невольно покосилась на свой чайник от Smeg.

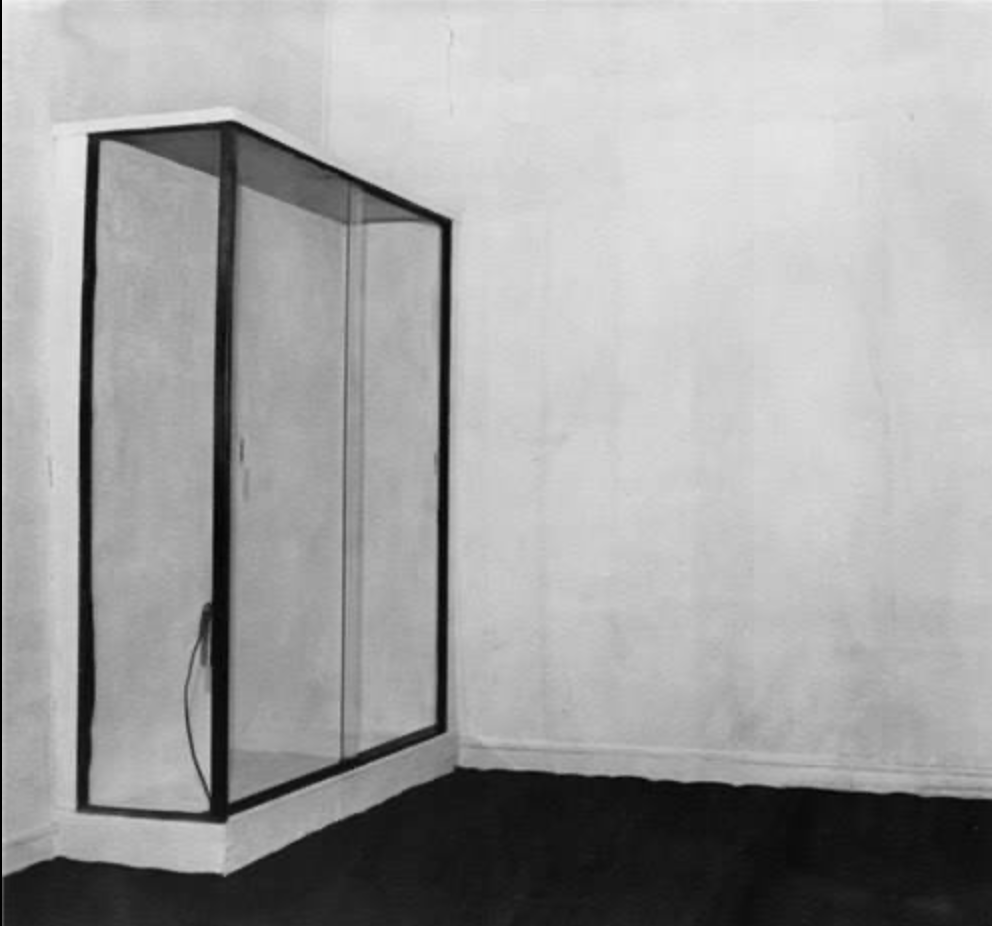

Дюшан наглядно нам показал, как работает технология обращения с объектами искусства. Шаги до неприличия просты: выбор объекта, помещение его в институциональный контекст, подпись и авторская декларация. Готово! И если технология универсальна, значит, её можно применить к чему угодно. Позже Ив Кляйн буквально выставлял пустой шкаф под названием "Вакуум", оформив это как выставку с очередями, гвардейцами на входе и шампанским. И да, позднее он реально продал эту пустоту в рамках другой акции.

Звучит абсурдно? Маркетинг luxury-брендов вам ничего не напоминает? Не будем поминать имя одного очень известного дома моды всуе 👀

Дюшан не просто «ввел» редимейд (художественный прием, при котором готовый, ранее созданный объект вырывается из обыденного контекста и помещается в новую среду, тем самым приобретая статус произведения искусства) — он фактически подарил миру понятие, что искусство может быть не только ручной работой. Отсюда вытекают современные инсталляции, перформансы, концептуальные акции, а в итоге и ситуация, когда покупают не столько «вещь», сколько право воспроизводить идею.

Важна ещё одна деталь: Дюшан сделал зрителя со-творцом. По его словам, художник придаёт значение зрителю, потому что тот завершает смысл. Редимейд требует интеллектуального участия: предмет в галерее не «красив и понятен» сам по себе, это приглашение к диалогу. Если зритель пассивно проходит мимо, идея не срабатывает; если он занимается интеллектуальной работой — начинается искусство. Это неудобно для публики, привыкшей к «готовым» смыслам, но именно так сформировалось то современное поле, в котором мы с вами теперь вынуждены блуждать.

On the left: Marcel Duchamp, Bicycle Wheel, 1913.On the right: Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919

Можно сказать, что Дюшан не убил искусство, а сделал его демократичным и бесконечным. По такой логике каждый из нас художник, просто не каждый так называется. И вот дальше самое интересное. Если каждый может быть художником, а любой объект может стать произведением, то неизбежно появляется вопрос: как теперь определять ценность и цену этих объектов? Ответ оказался прозаичен: так же, как решается всё остальное — в системе денег, статуса и влияния.

Искусство как инвестиция

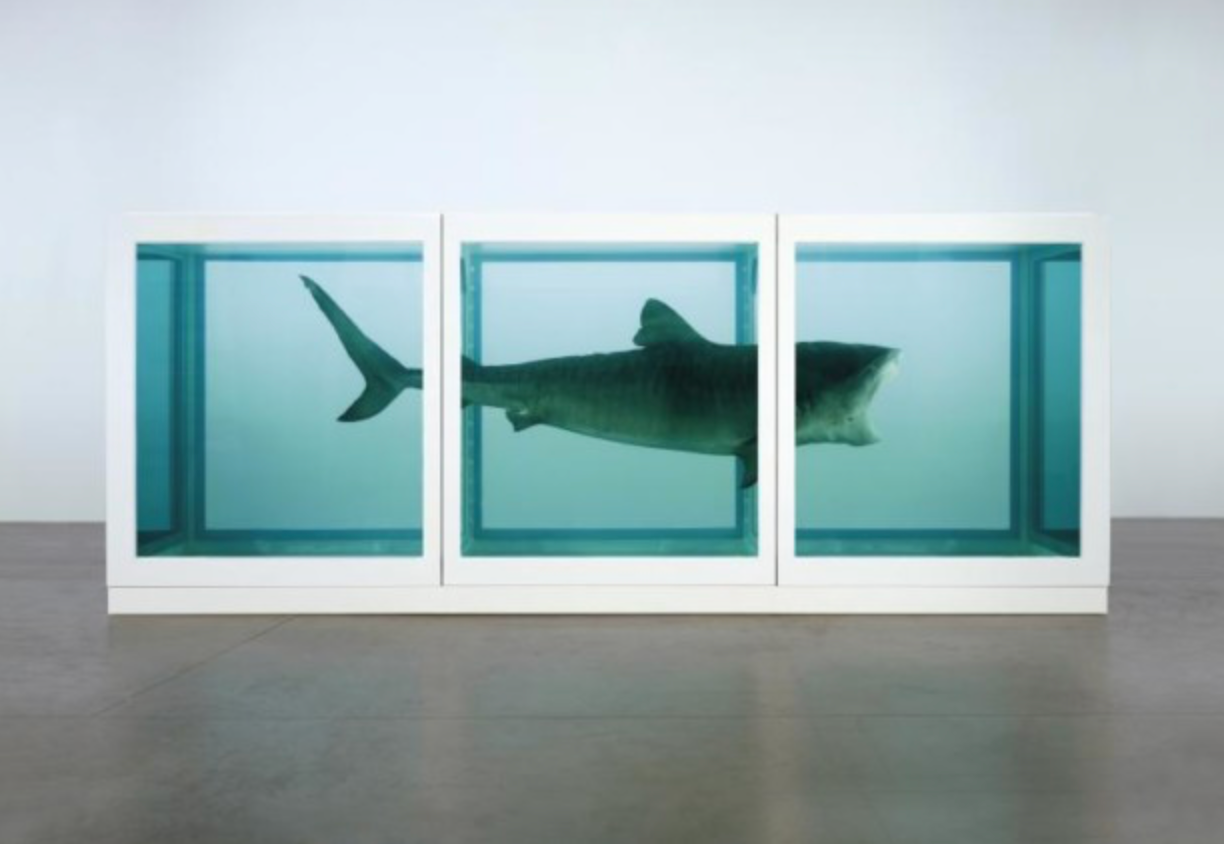

Современный арт-рынок давно живёт не только "высокими идеалами". Здесь, как и в любом бизнесе правят связи, хайп и инвестиции. Картина, инсталляция или даже пустая банка с воздухом могут стоить миллионы просто потому, что кто-то убедил мир, что перед ним “тот самый актив”. Больше ничего и не нужно. Как писал Дон Томпсон в книге «Чучело акулы за 12 миллионов», ценность искусства определяется не эстетикой, а именем галереи, брендом художника, громкостью скандала и количеством нулей в банковском счёте коллекционера.

Взять ту же акулу Дэмиена Хёрста, законсервированную в формальдегиде. Она стала культовой, потому что её купил миллиардер и об этом заговорили все. Или инсталляцию Феликса Гонсалеса-Торреса: кучка разноцветных леденцов на полу, которые зрители могли брать с собой. Вес конфет символизировал тело его возлюбленного, умершего от СПИДа. Когда посетители брали леденцы, кучка таяла, превращаясь в метафору потери и уходящей жизни. Эта работа бесконечна, её можно воссоздавать, добавляя новые конфеты. Но коллекционеры покупают не сами леденцы, а право воплотить идею по инструкции художника. И это стоит сотни тысяч долларов.

Upper left: Felix Gonzalez-Torres, "Untitled" (Portrait of Marcel Brient), 1992. Installed in 'ce passant considerable'. Galerie Kreo, Paris, France. 9 Oct. – 23 Nov. 2013. Upper right: Felix Gonzalez-Torres, "Untitled" Portrait of Marcel Brient, 1992. Bottom left: Damien Hirst, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, 1991. Artsper. Detail. Bottom right: Damien Hirst, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, 1991. Artist’s website.

Покупка на аукционе это еще и заявление: я принадлежу к тем, кто понимает, что за всем этим скрыто. Но рынок живёт по своим законам. Арт-дилеры и аукционы давно научились создавать мифы. Художника с улицы легко превратить в “бренд”: выставка в правильной галерее, нужные критики, пара скандалов и вот холст с тремя мазками стоит как шато в Ницце. Забирайте готовую технологию продаж в социальных сетях и не благодарите.

Поэтому отмывание денег здесь не экзотика, а побочный эффект элитного хобби. Когда нужно легализовать пару миллионов, покупаешь “объект искусства”, а через год продаёшь его “на волне интереса”. Всё легально, никто не спрашивает, откуда деньги.

И всё же, даже в этой циничной системе остаётся место подлинности. Настоящее искусство по прежнему существует, оно заставляет замереть и ощутить что-то важное.

Что дальше?

У современного искусства сегодня два лагеря. Одни считают, что оно развивается, просто нужно чуть больше любопытства, открытости и желания разобраться. Другие уверены, что всё это давно выдохлось, превратилось в самоповтор, ярмарку тщеславия и прекрасный инструмент для отмывания денег. И, честно, обе стороны по-своему правы.

Философ Морис Вейц когда-то сказал, что искусство это «открытое понятие». Оно постоянно меняется, никакое определение не бывает окончательным и каждый может предложить своё. Звучит красиво. Но если искусством может быть всё, то, возможно, уже ничто им не является. И мы получаем странную ситуацию: галереи, премии, ярмарки, а внутри ощущение какого-то обмана. Эта абсурдность идеально вписывается в капиталистическую логику: чем больше шума, тем выше обороты. Искусство, похоже, стало частью бесконечного конвейера, ещё одним способом превращать реальность в товар.

Upper left: Magdalena Jetelová, Domestication of Pyramids. Upper right: Stephanie Lüning, Flag Version II. Photo: Lukas Bernhardt. Bottom left: Olafur Eliasson, The Weather Project, 2003. Bottom right: Ai Weiwei, Sunflower Seeds.

Но если чуть отступить и посмотреть внимательнее, не всё так мрачно. Искусство всегда ускользает от определений. Стоит только сказать, что оно «о том-то и том-то», как появится художник, который это определение разрушит и начнёт заново. Капитализм просто присваивает реальность, а искусство её переосмысливает.

И, может быть, вопрос сегодня не в том, что такое искусство, а в том, в какой момент что-то перестаёт быть просто объектом и становится идеей. Где эта точка превращения, когда перевёрнутый писсуар вдруг становится скульптурой, а кусок мусора метафорой разрушенного дома?

Возможно, ответ по-прежнему там же, где всегда, в глазах смотрящего.

P.S.

Пока я готовилась к этой статье, у меня несколько раз сменилось отношение к современному искусству. То я сидела вдохновлённая, думала: “боже, это так круто, тонко и смело”. То ловила себя на мысли из серии: “этот мир уже ничего хорошего не ждет с таким искусством, цирк какой-то”. И знаете что? Мне кажется тут нет противоречия.

On the left: Corinne Young, Cold Water Toes. On the right: David Hockney, Portrait of an Artist ( Pool with Two Figures), 1972. Courtesy of the artists. Via Christie’s

В итоге я пришла к довольно простому выводу — мне всё равно, сколько стоит работа и кто её продаёт. Если я вижу что-то, что заставляет меня думать, чувствовать, сопереживать, значит, вот оно, искусство. Если нет, ну и Бог с ним. В конце концов я не арт-дилер или критик, могу себе позволить не углядеть прекрасное в каком-то объекте.

Да, есть вещи на арт-рынке, от которых хочется слегка закатить глаза, а есть работы, которые реально потрясают, и их невозможно “разоблачить” как хайп. Для современного и эрудированного человека, мне кажется, важно хотя бы в общих чертах понимать, на чём всё это стоит и почему оно вообще так устроено. И если после этой статьи вы хотя бы один раз посмотрите на странный объект в музее и вместо “что за ерунда” поймаете себя на “хмм, интересно, про что это может быть”, значит моя миссия выполнена.